Casi studio sull’analisi di vulnerabilità sismica di beni del patrimonio culturale

Lo studio della vulnerabilità sismica è stato condotto sia su palazzi storici sia su beni architettonici del patrimonio ecclesiastico e, in tutti i casi, è stato usato il software 3Muri Project di S.T.A. DATA, che è dedicato alle analisi strutturali delle murature storiche.

Introduzione

Le analisi di valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio culturale sono sempre attuali e di grande importanza data la frequenza degli eventi sismici e gli ingenti danni che essi causano nel nostro paese. Il prof. ing. Antonio Formisano, docente dell’Università Federico II di Napoli, illustra, cortesemente per S.T.A. DATA, le procedure da seguire per svolgere tali analisi e spiega gli interventi da lui progettati per le seguenti tipologie di beni architettonici.

Le linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico dei beni culturali del 2011 sono il riferimento normativo per le analisi di questi edifici. Si sono considerati tutti i 3 livelli di valutazione (LV1, LV2, LV3) indicati nella normativa per individuare la vulnerabilità sismica di queste strutture.

Le fasi delle analisi, come previsto dalle linee guida su citate, sono le seguenti:

- Analisi storico-critica dell’edificio, che è l’indagine storica delle diverse fasi costruttive dell’edificio succedute dalla sua edificazione fino ad oggi;

- Analisi del quadro fessurativo, che è la disamina dei fenomeni di degrado riscontrati all’interno e all’esterno della struttura;

- Analisi di vulnerabilità sismica dell’edificio, che, partendo dal quadro fessurativo, può essere esaminata in 3 diversi livelli di valutazione, LV1-LV2-LV3, in funzione del grado di

approfondimento scelto. Nella seguente figura, lo schema dei 3 livelli di valutazione dell’analisi di vulnerabilità sismica.

1. Livelli di Valutazione LV delle Linee Guida Beni Culturali del 9 febbraio 2011

1.1 Primo Livello di Valutazione – LV1

Il primo livello di valutazione LV1 riguarda l’analisi e la valutazione qualitativa del comportamento dell’edificio mediante l’analisi di moduli meccanici semplificati. Tale livello di valutazione può essere applicato a 2 categorie di opere. Innanzitutto, possiamo applicarlo ai beni del patrimonio ecclesiastico, come le chiese o i luoghi di culto, dato che non hanno generalmente la presenza di orizzontamenti intermedi e hanno delle aule di grandi dimensioni, e poi può essere applicato anche a palazzi, a ville e ad altre strutture che, invece, presentano pareti trasversali (murature di spina) e solai intermedi.

La procedura di analisi del livello LV1 può anche essere applicata a vasta scala in quanto è uno strumento di valutazione speditiva delle situazioni di maggiore vulnerabilità degli edifici.

LV1 fornisce una stima approssimativa della vulnerabilità perché considera in maniera semplificata le caratteristiche geometriche e meccaniche della struttura e, quindi, non necessita la sessione di prove sui materiali e sugli elementi strutturali per la caratterizzazione meccanica. Il livello LV1 fornisce due indici di rischio sismico della struttura. Tali indici sono simili ma riguardano 2 caratteristiche differenti dell’edificio.

Il primo indice è definito Indice di Sicurezza Sismica 𝑰𝑺,𝑺 riferita allo SLV ed è il rapporto tra due periodi di ritorno:

𝑇𝑆𝐿𝑉 è il periodo di ritorno della struttura che porta al raggiungimento dello Stato di Salvaguardia della Vita;

𝑇𝑅,𝑆𝐿𝑉 è il corrispondente periodo di ritorno di riferimento dell’azione sismica che riguarda il sito dove l’opera è posizionata.

L’indice 𝐼𝑆,𝑆𝐿𝑉 è, quindi, un indice che rappresenta un rapporto tra la capacità e la domanda in termini di periodi ritorno.

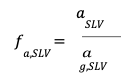

Il secondo indice, sempre inteso come rapporto capacità su domanda, è quello che viene definito fattore di accelerazione 𝒇𝒂,𝑺𝑳𝑽, che rappresenta il rapporto tra l’accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello SLV, sostanzialmente la capacità dell’edificio, e l’accelerazione corrispondente al periodo di ritorno di riferimento. Entrambe le accelerazioni sono riferite alla categoria di sottosuolo A:

Brevemente, si illustrano gli step da seguire per sviluppare lo studio LV1 e, in particolare, per stimare la resistenza al taglio dell’edificio, che viene effettuata ad ogni piano dell’edificio e in ogni direzione dello stesso.

Le fasi di analisi del livello LV1 sono 6:

Fase 1: conoscenza delle caratteristiche geometriche dell’opera attraverso un rilievo geometrico da cui è necessario ricavare l’area delle pareti murarie che si trovano nelle due direzioni principali dell’edificio e che devono resistere a taglio. Si consiglia di approfondire quanto più possibile la conoscenza delle informazioni sulle caratteristiche strutturali (le tipologie di muratura, le tipologie di orizzontamenti, l’orditura dei solai) necessarie per effettuare, nel passo successivo, una stima della resistenza a taglio della muratura, la tensione normale, etc…

Fase 2: terminata la fase di conoscenza, si passa alla stima della 𝑭𝑺𝑳𝑽 resistenza totale a taglio dell’edificio in ogni direzione e, in particolare, in ciascuna delle due direzioni predominanti in cui si sviluppa la struttura. Considerando la stima della resistenza tangenziale 𝑟𝒅𝒊 delle pareti al livello

ì-esimo della struttura, le caratteristiche di regolarità dell’edificio e i possibili meccanismi di collasso di maschi e fasce murarie, la normativa fornisce la seguente relazione, che è applicata nelle due direzioni di analisi X e Y:

Dove:

| 𝐴𝑖 area totale delle murature al livello i-esimo rispettivamente nella direzione X,Y; | 𝜉𝑥𝑖 fattore che tiene conto del meccanismo di collasso dei maschi ed è pari a 1 nel caso di un meccanismo al taglio mentre 0.8 per la pressoflessione; |

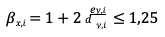

| 𝛽𝑖 rappresenta un fattore di irregolarità planimetrica. Tiene conto sostanzialmente del parametro 𝑒𝑖 , che rappresenta la distanza tra il baricentro e il centro di rigidezza dell’edificio, e del parametro 𝑑𝑖, che tiene conto della distanza tra il baricentro dell’edificio e l’elemento resistente più lontano dal baricentro stesso:  | 𝜇𝑖 è un fattore che tiene conto delle caratteristiche di omogeneità, resistenza e rigidezza dei maschi murari:  𝑁𝑚,𝑥,𝑖 è il numero di maschi murari in direzione X, 𝐴𝑥𝑖,𝑗 è l’area del j-esimo maschio in direzione X al piano i  |

| 𝑘𝑖 è un fattore di distribuzione di forza al piano i-esimo, che tiene conto, così come previsto dalla normativa, di come si distribuisce la forza sismica ai diversi livelli in funzione dell’altezza dell’edificio; | 𝜁𝑥𝑖 fattore che tiene conto della resistenza delle fasce ed è pari a 1 in caso di fasce resistenti a flessione, in presenza di architravi, e 0.8 invece nel caso di fasce deboli; |

| 𝑟𝑑𝑖 è la resistenza tangenziale considerata a ciascun livello dell’edificio e tiene conto ovviamente della presenza dei carichi verticali che agiscono sui maschi e, quindi, della tensione normale media 𝜎0,𝑖:  |

Il meccanismo, che si può instaurare, può essere un meccanismo globale, in cui sostanzialmente tutto l’edificio partecipa alla resistenza dell’azione sismica oppure, come avviene più di frequente, un meccanismo di un singolo piano, che generalmente è l’ultimo piano perché caratterizzato da pareti più sottili rispetto a quelle sottostanti. Il piano che genera tale meccanismo, quindi, rappresenta l’elemento più debole della catena, ossia il piano che porta al collasso l’edificio.

Calcolate le forze nelle due direzioni di analisi, si valuta quale può essere il primo meccanismo di collasso tramite il valore della forza di attivazione del meccanismo, perché tale valore rappresenta il limite di riferimento per lo sviluppo degli altri step dell’analisi. A partire dalla valutazione di questa forza, è possibile ricavare i valori di accelerazioni e di periodi di ritorno che consentono di stimare quei due indici di sicurezza.

Fase 3: Dopo aver calcolato queste forze è necessario valutare la massa sismica M, secondo la combinazione fornita dalla normativa attuale nonché viene valutato il fattore di partecipazione di massa indicato come 𝒆∗ che indica quanta massa partecipante M viene coinvolta nel comportamento della struttura con riferimento all’azione sismica in quella determinata direzione.

Fase 4: Per la valutazione del comportamento della struttura, è necessario valutare in prima approssimazione con la formulazione semplificata, indicata nella vecchia Normativa NTC2008, il periodo di vibrazione fondamentale 𝑻𝟏:

𝑇1 è ottenuto in funzione di 𝐶1, che è un coefficiente pari a 0.05, e H è l’altezza totale dell’edificio.

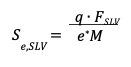

Fase 5: Nota la condizione che porta al raggiungimento dello SLV, ossia il valore limite della resistenza a taglio 𝐹𝑆𝐿𝑉, è possibile calcolare l’ordinata dello spettro di risposta elastico:

Questo calcolo tiene conto, ovviamente, della forza 𝐹𝑆𝐿𝑉 che è stata calcolata nella fase

precedente, del fattore di comportamento q, nonché di 𝑒∗ per la frazione di massa partecipante alla massa sismica dell’edificio sul primo modo di vibrare.Fase 6: Confrontato il periodo di vibrazione fondamentale 𝑇1 con i periodi caratteristici dello spettro di risposta (𝑇𝐵, 𝑇𝐶 e 𝑇𝐷) viene, poi, valutato il valore di accelerazione al collasso 𝒂𝑺𝑳𝑽 dallo spettro di risposta elastico in 𝑇1:

| Come indicato in Normativa, si ricava 𝑎𝑆𝐿𝑉 dal rapporto tra lo spettro di risposta elastico 𝑆𝑒,𝑆𝐿𝑉(𝑇1) e 𝑆𝐹0 , dove 𝑆𝐹0 sono rispettivamente il valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro,in termini dell’accelerazione orizzontale al suolo, per il parametro S che tiene conto delle caratteristichegeologiche dell’area in esame. |

Fase 7: Noto questo fattore, è possibile poi calcolare i due indici di sicurezza: 𝒇𝒂,𝑺𝑳𝑽 , funzione dell’accelerazione 𝑎𝑆𝐿𝑉, e l’indice 𝑰𝑺,𝑺𝑳𝑽 , funzione del periodo di ritorno 𝑇𝑆𝐿𝑉.

Essi vengono scelti tra i valori più piccoli che contraddistinguono il comportamento dell’edificio ai diversi piani. Il valore più piccolo, quindi, rappresenta il primo valore di riferimento in caso di azioni sismiche ed è quello che poi viene considerato per la valutazione degli indici di sicurezza.

Questi indici presentano un valore variabile tra 0 e 1, perché quanto più il valore è vicino allo 0 tanto più il rischio diventa elevato.

1.2 Secondo Livello di Valutazione – LV2

Il livello di valutazione LV2, riguarda una valutazione della vulnerabilità dei singoli macroelementi della struttura. Essi sono parti indipendenti dell’edificio e, chiaramente, possono essere suscettibili a subire dei danni per l’attivazione dei meccanismi di ribaltamento fuori dal piano, come mostrato nella fig. 3 seguente.

Tali meccanismi risultano molto pericolosi per gli utenti, come testimoniato dai recenti eventi sismici italiani. Questo tipo di analisi si applica a tutte le facciate dell’edificio.

Le analisi del livello LV2 consentono, quindi, di valutare i meccanismi di collasso locale delle facciate, ossia i collassi generati dai meccanismi di primo modo che possono interessare i diversi macroelementi della struttura.

I differenti meccanismi di ribaltamento di primo modo sono elencati di seguito e mostrati in figura.

Fig. 3 Meccanismi di ribaltamento di primo modo

- il ribaltamento semplice complessivo di tutta la facciata;

- ribaltamento parziale che interessa soltanto porzioni superiori della facciata;

- meccanismo di flessione verticale;

- meccanismo di ribaltamento composto, che è un ribaltamento parziale o totale che interessa anche parte delle pareti trasversali di estremità dell’edificio;

- ed infine il ribaltamento di cuneo diagonale.

1.3 Terzo Livello di Valutazione – LV3

La conoscenza dell’edificio è via via crescente e culmina col terzo livello: LV3. Tale livello analizza il comportamento globale dell’edificio ed effettua la valutazione più spinta possibile per la stima della vulnerabilità sismica dell’edificio. L’edificio viene modellato in un software di calcolo strutturale che, quindi, valuta il coefficiente di sicurezza sismico o l’indice di vulnerabilità sismica in relazione alle peculiarità intrinseche dell’edificio.

Successivamente, si fa un confronto dei risultati ottenuti con il software e con quelli del livello di valutazione LV1.

2. Casi studio Palazzi Storici

I palazzi storici esaminati sono la Masseria Rossi a Volla (NA) e una Villa privata vincolata dalla Soprintendenza dei beni architettonici di competenza a Cento (FE).

2.1 Masseria Rossi a Volla (NA)

Il sito della Masseria Rossi è molto esteso, circa 5000 m2 in planimetria, e comprende una struttura di 1000 m2 in muratura, la pertinenza agricola di 850 m2 e un’area di 1200 m2 adibita a verde. L’edificio è isolato, si erge su tre livelli, presenta due cortili interni per i momenti di aggregazione e, poi, ha anche un piano interrato che in passato era usato per la raccolta delle acque piovane per usi agricoli, perché la masseria era sostanzialmente una fattoria.Dal punto di vista strutturale sono stati utilizzati i materiali tipici dell’area mediterranea e, in particolare, il tufo dall’area vesuviana per le strutture verticali e il legno di castagno per i solai. Le murature presentano una stratificazione di elementi in tufo di dimensioni ed età differenti.L’edificio è stato danneggiato dalle ultime eruzioni del Vesuvio del 1944 e per questo alcuni orizzontamenti sono stati sostituiti con solai in acciaio e soletta in c.a.

Fig. 4 Partizione delle aree del sito di interesse

2.1.1. Analisi storico-critica della Masseria Rossi

L’edificio ha subito una evoluzione della sua geometria nel tempo, come si può osservare nella seguente foto.

Fig. 5 Panoramica dell’evoluzione nel tempo della planimetria e delle quote dei piani della masseria

È stato realizzato nel diciassettesimo secolo, inizialmente, come due blocchi separati e con destinazione d’uso di residenza per i contadini di un feudo vicino. Nel secolo successivo, il diciottesimo, l’edificio viene acquistato da una ricca famiglia napoletana e diventa una vera e

propria residenza di campagna. Come si vede dall’immagine, vengono effettuate le seguenti modifiche architettoniche: viene eretto un nuovo livello nella parte di sinistra dell’edificio, si realizzano delle estensioni laterali nel secondo blocco e furono aggiunti due muri perimetrali per unire gli edifici. Nel secolo successivo, il diciannovesimo, la villa acquistò il carattere predominante di residenza e, in questa occasione, infatti, vennero realizzati nuovi spazi creando un secondo livello per ospitare le camere dei proprietari.

Successivamente, nel ventesimo secolo, a causa dell’eruzione del Vesuvio, crolla una parte del

tetto e l’edificio viene abbandonato. Infine, nel ventunesimo secolo, l’edificio viene coperto dal vincolo della Soprintendenza per i beni architettonici e culturali di Napoli per le sue caratteristiche predominanti tipiche dell’area vesuviana e per la sua posizione all’interno del contesto paesaggistico.

2.1.2. Analisi del quadro fessurativo della Masseria Rossi

Tenendo conto che la struttura è stata abbandonata per molto tempo, notiamo che le caratteristiche di durabilità dei materiali sono abbastanza scadenti e sono presenti delle lesioni generate da diverse cause.

Fig. 6 Panoramica delle caratteristiche principali delle elementi portanti verticali e orizzontali della masseria

In particolare, riscontriamo che i danni sismici, prodotti dal terremoto del 1980, sono dovuti a un cattivo ammorsamento fra le pareti e i solai.

In aggiunta, si osserva che all’intradosso di archi e di volte ci sono delle lesioni dovute ai seguenti due contribuiti significativi:

- il degrado naturale dei materiali, come la polverizzazione delle malte che ha contribuito all’insorgere di un quadro fessurativo anche sulle pareti dell’edificio;

- l’aumento dei carichi sulle strutture orizzontali dovuto alle sopraelevazioni realizzate nel tempo. Si sono riscontrati, infatti, dei fenomeni di schiacciamento delle pareti murarie dovuti appunto all’aumento dei carichi applicati agli elementi strutturali.

Per il fatto che l’edificio è stato costruito in epoche differenti con successivi ampliamenti e sopraelevazioni e per l’uso di materiali appartenenti ad epoche storiche differenti, non è stato

realizzato un buon ammorsamento tra le vecchie murature della struttura. Tale situazione ha favorito il distacco delle pareti e le lesioni della tessitura muraria.

Ulteriori fenomeni di degrado hanno interessato gli orizzontamenti in legno perché una parte di queste strutture orizzontali sono crollate in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 1944. Si sono riscontrati dei fenomeni di ristagno dell’acqua che ha generato, quindi, la presenza di umidità persistente sulle strutture. Tale condizione ha provocato un’eccessiva deformazione delle travi lignee dell’impalcato fino a causare anche la caduta del tavolato.

Inoltre, nell’ultima foto in basso a destra, si nota che una porzione della scala crollata, in occasione dell’eruzione del Vesuvio, non è stata ricostruita e il pozzo della scala è a cielo aperto.

2.1.3. Analisi di vulnerabilità sismica della Masseria Rossi

Partendo da questo quadro fessurativo, è stata sviluppata un’analisi di vulnerabilità sismica considerando che la masseria rientra a pieno titolo all’interno della categoria Palazzi e Ville della Normativa del 2011.

Per la Masseria Rossi, sono stati applicati tutti i 3 livelli di valutazione e per il livello LV3 si è utilizzato il software 3Muri Project, indicato per queste analisi del comportamento strutturale di edifici storici.

Il livello LV1, a rigore, non dovrebbe essere applicato ad un caso singolo ma, a scopo di ricerca, in questo studio è stato applicato alla masseria per confrontare i suoi risultati con quelli ottenuti dal software di calcolo 3Muri. Da questo confronto si è controllato se il primo livello potesse prevedere degli indici di rischio più o meno precisi come quelli restituiti dal software.

Dallo studio del livello di valutazione LV1 della Masseria Rossi sono stati ottenuti il coefficiente di sicurezza sismica 𝑰𝒔𝒔 pari a 0,15 e il fattore di accelerazione 𝒇𝒂,𝑺𝑳𝑽 pari a 0,47.

Fig. 7 Risultati dell’analisi LV1 di vulnerabilità sismica dell’edificio

L’indice di sicurezza sismica 0,15 contraddistingue sicuramente un livello di rischio alto, perché molto prossimo allo zero, mentre il fattore di accelerazione, essendo prossimo 0.5, valore medio dell’intervallo, presenta un rischio medio. In base ai valori delle caratteristiche considerate, ossia del periodo di ritorno o del fattore di accelerazione, viene riscontrato un rischio alto e un rischio medio e, quindi, sostanzialmente la struttura presenta un rischio medio alto.

Vedremo poi come si interviene, come vengono valutati questi risultati nel prosieguo della trattazione.

Il numero di analisi effettuate per la valutazione del livello LV2 per la Masseria Rossi è riassunta nelle seguenti tabelline riferite ai meccanismi di collasso locali analizzati con il software 3Muri e visualizzati in figura 8:

- il numero di analisi effettuate;

- il numero di verifiche soddisfatte;

- il numero di verifiche non soddisfatte.

Fig. 8 Meccanismi di ribaltamento delle facciate della Masseria Rossi analizzati in 3Muri Project

Nelle tabelle si nota che la maggior parte delle verifiche, per ciascuno meccanismo di ribaltamento locale considerato, risulta non soddisfatto e, quindi, evidenziano un’elevata vulnerabilità

dell’edificio nei confronti dei meccanismi fuori dal piano.

Ciò è stato evidenziato anche dalla presenza di lesioni all’incrocio tra i muri, emerse comunque dall’analisi dello stato di fatto. Si può affermare, dunque, che non c’è un buon ammorsamento tra le pareti ortogonali e tra le pareti e il solaio.

Per il terzo livello di valutazione, LV3, si è utilizzato l’approccio ai macroelementi con il software 3Muri per svolgere l’analisi globale statica non lineare, ossia l’analisi pushover. Sono state considerate le classiche due distribuzioni di forza proporzionali alle masse dei primi modi di vibrare. Tali distribuzioni consentono di individuare 24 diverse combinazioni di carico che si differenziano per la direzione e verso dell’azione sismica, per l’eccentricità tra il baricentro e il centro di rigidezza dell’edificio.

Si sono seguiti i seguenti 7 step per impostare le analisi con il software.

Fig. 9 Panoramica delle prime 5 fasi dello studio LV3

- Si è creato un modello geometrico dell’edificio in formato DXF ed è stato importato all’interno del software 3Muri per definire gli assi delle pareti;

- sono state impostate le proprietà dei materiali considerando il livello di conoscenza limitato LC1 dato che non sono state eseguite delle indagini in sito;

- è stato costruito un modello tridimensionale dell’edificio, rivestendo le pareti e i solai con i materiali definiti;

- il modello è stato discretizzato con la mesh dei macroelementi in maschi rigidi e fasce murarie;

- è stata impostata l’azione sismica di riferimento del sito di Volla, considerando un suolo di tipo C su cui insiste l’edificio.

Successivamente sono stati svolti i seguenti 2 step per svolgere le analisi statiche non lineari:

Fig. 10 Panoramica delle ultime 2 fasi dello studio LV3 e tabella dei risultati delle analisi più gravose in direzione X e Y

- si selezionano le 24 combinazioni di carico scegliendo diversi nodi di controllo in considerazione della presenza di solai deformabili, e si eseguono le analisi statiche non lineari nelle due direzioni;

- dalle analisi eseguite si estraggono i risultati e si osserva il danneggiamento degli elementi strutturali, maschi e fasce. Sulla base dei risultati numerici ottenuti, si sceglie, come riferimento, quello che fornisce i risultati a vantaggio di sicurezza.

Tab.1 Tabella dei risultati delle analisi nella direzione Y (direzione più debole)

Per le fasce, sostanzialmente, il collasso per rottura è classico nei riguardi della pressoflessione come emerge dalla colorazione in rosa di tutti questi elementi.

Abbiamo anche dei collassi in fase elastica che si verificano per effetto di sforzi di trazione, e ciò è dovuto all’assenza delle piattabande su tutte le aperture o, comunque, le piattabande presenti sono in legno e sono molto degradate.

Per i maschi, invece, il comportamento è sostanzialmente quello di pressoflessione. Ci sono alcuni casi di collasso, ma sostanzialmente si notano i casi di plasticizzazione. Tuttavia, alcune murature sono in arancione e in giallo chiaro e, quindi, per esse si prevede sostanzialmente un collasso di pressoflessione a taglio. Vista l’imponenza di questi maschi murari, che presentano delle aperture molto limitate, tali murature si possono considerare tozze piuttosto che snelle.

Alla fine, sono stati ricavati i fattori di sicurezza sismica, che il programma chiama 𝑎𝐒𝐋𝐕 allo stato limite di salvaguardia della vita, nelle due direzioni di analisi. Sono state considerate le due analisi

più gravose, più svantaggiose, che hanno restituito dei coefficienti abbastanza simili nelle due direzioni: 0,343 in direzione X e 0,350 in direzione Y.

Questi coefficienti sono stati, poi, confrontati con i risultati ottenuti dal livello di valutazione LV1. Nel livello LV1 risulta che la direzione di analisi più pericolosa è la direzione Y e, quindi, è stato preso come riferimento il fattore in direzione Y, che è appunto 𝑎𝐒𝐋𝐕,𝐲 = 0,35 visto in precedenza. Tale valore è stato confrontato, quindi, con i due indici di sicurezza: 𝒇𝒂,𝑺𝑳𝑽 = 0.47, in termini di accelerazioni, e 𝑰𝒔𝒔 = 0.15 in termini di periodo di ritorno, restituiti dalle analisi del livello di valutazione LV1. Confrontando, quindi, gli stessi coefficienti di sicurezza in termini di accelerazione, ossia 0.35 con 0.47, notiamo però che l’analisi semplificata LV1 ha fornito un coefficiente di sicurezza che è maggiore rispetto a quello dell’analisi più precisa di 3Muri e, dunque, sicuramente non si può dire che il metodo semplificato LV1 è a vantaggio di sicurezza dato che risulta sicuramente meno conservativo.

Probabilmente tale risultato è dovuto a diverse semplificazioni che sono state fatte per applicare il metodo al caso in questione, non avendo chiaramente una conoscenza molto dettagliata delle caratteristiche della struttura.

Tuttavia, se proviamo a confrontare il fattore di sicurezza 𝑎𝐒𝐋𝐕,𝐲 = 0,35 di 3Muri con il valore

dell’altro indice di sicurezza 𝑰𝒔𝒔= 0.15 funzione del periodo di ritorno, ottenuto con il metodo semplificato LV1, si nota che 0.35 è il maggiore e, quindi, 0.15 risulta essere una stima a vantaggio di sicurezza del comportamento globale dell’edificio. Da questa analisi, in definitiva, possiamo dire che, valutando in LV1 il coefficiente di sicurezza sismica 𝑰𝒔𝒔 in termini periodo di ritorno, si ottiene una stima più conservativa del comportamento globale dell’edificio.

Sicuramente LV1 è un metodo semplice per capire la situazione dell’edificio, per poter prevedere, poi, degli interventi strutturali e, comunque, per eseguire le analisi più sofisticate al livello LV3.

Tenendo conto che l’edificio è vincolato dalla Soprintendenza e che presenta un livello di vulnerabilità elevata, sono stati pensati i seguenti interventi di consolidamento nel rispetto delle caratteristiche tipiche peculiari dell’edificio stesso.

Fig. 11 Interventi di consolidamento dei maschi murari, delle volte e degli archi. Inserimento di catene per ridurre il ribaltamento dei muri perimetrali della masseria

Gli interventi previsti sono di diverso tipo e sono i classici interventi finalizzati a incrementare la resistenza dei maschi murari, ossia:

- cuci e scuci, nel caso di blocchi sostanzialmente danneggiati o lesionati;

- la sostituzione di porzioni di muratura con blocchi dello stesso tipo in sostituzione di quelli rotti o eliminati;

- iniezioni con le miscele leganti a base di calce, compatibili con quello che è il tessuto murario di supporto;

- interventi di ristilatura dei giunti, dove si era verificata polverizzazione delle malte, come citato nel quadro fessurativo;

- interventi per ridurre i fenomeni di possibile distacco tra pareti e strutture orizzontali attraverso l’inserimento delle classiche catene in acciaio;

- il consolidamento rivolto alla muratura con applicazioni di FRP in tessuti di fibra di vetro per incrementare la resistenza delle strutture curve. In questo caso, dato che non c’è difficoltà nel poter intervenire sui due lati della struttura voltata, il rinforzo FRP si può applicare sia

all’intradosso che all’estradosso della volta.

Gli ultimi interventi previsti sono quelli di consolidamento degli orizzontamenti lignei, di seguito mostrati nella fig. 12.

Fig. 12 Interventi di miglioramento dei solai in legno

Si possono ricostruire i solai collassati, perché è stato previsto l’utilizzo della stessa tipologia di legni castagni utilizzata nella configurazione originale dell’edificio.

Le testate degradate delle travi si devono sostituire con nuove testate collegate alle precedenti con la resina epossidica.

Si migliora la rigidezza degli impalcati attraverso due tecniche. Si è intervenuto inserendo dei connettori a secco per collegare le travi principali e realizzare un solaio composto attraverso un getto alleggerito. Tale intervento migliora il comportamento dell’orizzontamento nei riguardi dei carichi verticali e limita l’inflessione delle travi. Infine, il miglioramento dal punto di vista sismico si è ottenuto irrigidendo ulteriormente l’impalcato tramite l’inserimento di un altro tavolato, posizionato a 45 ° rispetto a quello sottostante, incollato con delle resine epossidiche al tavolato preesistente.

2.2 Villa privata di pregio storico artistico a Cento (FE)

Fig. 13 Vista interna e facciata dell’ex-Cappella della villa a Cento (Fe)

L’edificio, attualmente, è di proprietà privata ed è vincolato dalla Soprintendenza. La stessa attività di indagine, vista in precedenza, è stata sviluppata per questa villa di pregio danneggiata dal terremoto del 2012. L’elemento distintivo dell’edificio stesso è l’ex-Cappella, come si nota dallo stile architettonico della facciata su strada.

L’edifico presenta irregolarità planimetrica perché ha una forma ad L con un’appendice più piccola, che si sviluppa lungo la strada a partire dal corpo più grande. Non ha irregolarità in elevazione perché non si hanno delle variazioni di rigidezza tra un livello e l’altro.

Nel rilievo geometrico si osserva che la stessa struttura si sviluppa fino al piano primo e termina con una copertura a falde con travi lignee e orditura rappresentata in figura 14.

Fig. 14 Planimetria del piano terra e piano primo. Orditura delle travi lignee del tetto a falde

E’ stata eseguita una valutazione del danno prodotto dagli eventi sismici tracciando il quadro fessurativo. Il danneggiamento tipico ha riguardato soprattutto le strutture portanti curve come gli archi e le volte dell’ex-Cappella; mentre all’interno dell’abitazione, a causa del cattivo ammorsamento tra le murature portanti, si sono riscontrati i seguenti danni: lesioni tra le pareti ortogonali, lesioni tra pareti ed orizzontamenti e lesioni all’interno del controsoffitto che in alcuni casi si presenta anche decorato e raffrescato come in figura 15.

Fig. 15 Disposizione in pianta dei danni documentati nel Quadro fessurativo durante il sopralluogo di indagine visiva della struttura

Le lesioni verticali al di sopra delle aperture, sono dovute all’assenza di piattabande, le lesioni subverticali e diagonali all’interno dei maschi murari sono dovute all’insufficiente resistenza di queste strutture all’azione sismica. Tale resistenza insufficiente è causata dalla fragilità della materia di base che, in questo caso, è costituita da mattoni fini con spessore abbastanza esiguo in relazione alle azioni e ai carichi verticali applicati agli orizzontamenti.

Sono stati inseriti in planimetria le posizioni dei danni riscontrati a seguito dell’evento sismico e, poi, è stato costruito un modello ai macroelementi mediante il software 3Muri. Lo studio del livello LV3 ha seguito le Linee Guida per i beni culturali come al caso precedente.

È stato valutato il fattore 𝒇𝒂,𝑺𝑳𝑽 in termini di accelerazione, come rapporto tra la capacità e la domanda, e tale indice di sicurezza sismica è risultato pari a 0,44.

Questa fase dell’analisi preliminare è richiesta dalle Linee Guida per la ricostruzione degli edifici dell’Emilia-Romagna in quanto, secondo l’Ordinanza n.51/2012, si deve effettuare semplicemente l’intervento di riparazione locale e non bisogna giungere al miglioramento sismico dell’edificio se questo indice di sicurezza, per questo tipo di bene architettonico, è contenuto nel range tra 0,3 e 0,5. Sono stati progettati una serie di interventi locali necessari, che si mostreranno a breve, per riabilitare sostanzialmente l’edificio a seguito dell’evento sismico.

L’analisi LV3, invece, eseguita mediante il modello dell’edificio per macroelementi in 3Muri, ha consentito di appurare che:

- i maschi, sostanzialmente, sono soggetti a pressoflessione con meccanismi di plasticizzazione e di rottura;

- le fasce, come i maschi, sono soggette a pressoflessione ma presentano anche dei collassi in fase elastica.

Per i maschi si notano, inoltre, dei fenomeni di plasticizzazione a taglio soprattutto in corrispondenza del piano più basso dell’edificio.

Fig. 16 Risultati dell’analisi statica non lineare eseguita in 3Muri Project per il modello dello stato di fatto

Considerate le 24 analisi pushover, eseguite con 3Muri Project, derivanti dalle 24 combinazioni di carico, è stato poi valutato l’indice di sicurezza sismica in termini di accelerazione α nelle due direzioni più svantaggiose. Anche in questo caso il coefficiente è abbastanza simile nelle due direzioni e pari a 0.87, sia in direzione X che in direzione Y. È stato considerato il coefficiente più piccolo che è 0.873, con il terzo decimale diverso.

Successivamente, questo coefficiente è stato messo in relazione con i coefficienti ottenuti delle analisi dello stato di progetto, verificato in 3Muri, con gli interventi di riparazione locali classici. Tali interventi sono stati inseriti in funzione dei danni manifestati all’interno dell’edificio e sono: il confinamento delle aperture, il rinforzo realizzato con dei tessuti in fibra di vetro, interventi di scuci e cuci, per i casi più gravi, e delle operazioni di consolidamento locale con iniezioni di malta a pressione.

Si sono inserite, in 3Muri, delle catene in acciaio per evitare i fenomeni di ribaltamento murari e, poi, è stato progettato un miglior tipo di collegamento tra le pareti e i solai attraverso

l’inserimento di un telaio in acciaio collegato con dei connettori sia alle travi lignee che alle pareti in muratura.

Questi interventi sono stati progettati tutti all’interno di 3Muri nel modello dello stato di progetto dell’edificio. Tale modello è stato analizzato con le 24 analisi globali pushover per valutare

l’efficacia di questi interventi localizzati durante il sisma.

I risultati sono esposti in queste due tabelle in termini di coefficienti α, tra lo stato di fatto e lo stato di progetto.

Fig. 17 Panoramica degli interventi inseriti nel modello di 3Muri e tabelle di confronto dei risultati delle analisi eseguite

prima e dopo l’inserimento degli interventi in 3Muri Project

Si mostra che effettivamente nella direzione X si ha un certo miglioramento da 0,87 a 0,95 ma la loro differenza è minore di 0,1 che è il valore soglia di incremento da ottenere per avere il miglioramento sismico secondo la normativa. In questo caso, quindi, l’intervento si classifica come intervento locale.

Si osserva, invece, che addirittura in direzione Y il livello di miglioramento è veramente minimo perché si passa a 0,87 da 0,81.

Questi interventi, dunque, risultano davvero di tipo locale e generano solo il ripristino di una situazione di danneggiamento pregressa, senza apportare ulteriori miglioramenti al comportamento sismico della struttura.

3. Casi studio Beni del patrimonio ecclesiastico

3.1 Torre degli Sciri a Perugia

La Torre degli Sciri a Perugia è stata, in passato, una torre campanaria.Le torri campanarie venivano realizzate vicino a chiese e edifici pubblici e si sono diffuse rapidamente in tutta l’Europa occidentale. Oggigiorno, esse rappresentano un segno distintivo delle città, mentre in passato servivano alla popolazione per segnare il tempo o per rifugiarsi durante le guerre. Sono caratterizzate da diversa forma geometrica e sostanzialmente sono realizzate in muratura sebbene si trovino, in qualche caso, anche delle torri in c.a. ricostruite dopo i collassi strutturali causati da bombardamenti o dal naturaledeterioramento materico avvenuto nel corso dei secoli.

Fig. 18 Foto aerea della Torre degli Sciri di Perugia

Gli eventi sismici catastrofici, avvenuti nel tempo in Italia, hanno interessato sostanzialmente le aree della dorsale appenninica della nostra penisola e nelle torri hanno causato gli stessi meccanismi di collasso visti per gli edifici in muratura, ossia: danneggiamento causato dall’attivazione dei cinematismi di collasso nel piano e fuori dal piano.

Si mostrano degli esempi di torri campanarie danneggiate negli ultimi due eventi sismici dell’Emilia-Romagna e dell’Italia centrale.

Fig. 19 Mappa dei terremoti avvenuti negli ultimi 100 anni in Italia. Meccanismi di collasso, nel piano e fuori piano, delle torri campanarie soggette al moto sismico.

Per stimare il comportamento sismico delle torri si è calcolato il loro periodo di vibrazione T(s). Inizialmente, si è calcolato T(s) con le formule analitiche usate per il modello ideale di torre in condizioni isolate:

| – la classica formulazione del moto armonico, in cui il periodo di vibrazione dipende dalle caratteristiche di massa m e di rigidezza k; | |

– la formulazione del prof. Odone Belluzzi, in cui il periodo di vibrazione dipende dalla densità, dal raggio d’inerzia minimo della struttura, dall’altezza e dal materiale tramite il modulo elastico. |

Successivamente, si sono considerate sia le formulazioni empiriche presenti nelle normative, come le NTC, la vecchia CNR o la Circolare LL.PP. del 1982, sia le formulazioni presenti in letteratura e previste dai ricercatori e dalla manualistica come il Nuovo Colombo o altri autori. In alcuni casi,

essi, hanno stimato il periodo T(s) in funzione delle caratteristiche geometriche della torre come

l’altezza H e il numero di piani.

Nella NTC18, il periodo T(s) è calcolato in maniera più sofisticata, rispetto a tali autori, in quanto si deve eseguire preliminarmente l’analisi modale per ricavare lo spostamento d(m) del punto sommitale per il modo fondamentale della struttura.

Le formulazioni usate per la stima del periodo T(s) sono elencate nella tabella seguente:

Tab.2 Tabella formule per il calcolo del periodo proprio T(s) della torre campanaria. Nella colonna a sinistra sono indicati gli autori o il Codice di riferimento della formula – nella colonna a destra le corrispondenti formule

La Torre degli Sciri è stata costruita nel dodicesimo secolo, ha una pianta quasi quadrata di lato 7 m, ha un’altezza totale di 42 m, uno spessore delle murature variabile che per i primi 8,40 m di altezza è di 2,20 m e poi diventa di 1,50 m fino a 32,60 m di altezza e, infine, è di circa 60 cm per gli ultimi 10 m di altezza. Le pareti sono realizzate con un blocco di calcare squadrato e presenta gli intradossi con volte a crociera in muratura.

Come si osserva nella planimetria dell’immagine seguente, realizzata a seguito dal rilievo geometrico eseguito sulla struttura, è emersa una differente configurazione planimetrica ai diversi livelli della torre.

La struttura è abbastanza articolata perché la torre è in aggregato alla chiesa e, quindi, le sue pareti sono vincolate chiaramente alle pareti della chiesa.

| La parte che si erge dalla chiesa è alta 23 m, mentre tutto lo sviluppo longitudinale della torre è in totale pari a 42 m. Sono state effettuate le analisi di vulnerabilità statica e sismica, col software 3Muri, considerando sia la torre in configurazione isolata sia aggregata alla chiesa. |

Preliminarmente, è stata eseguita una campagna di prove sperimentali, prove di identificazione dinamica posizionando, ai differenti livelli della torre, degli accelerometri uniassiali in condizioni di operatività per registrare le accelerazioni dell’edificio in relazione al traffico veicolare. Nella seguente immagine si mostrano a sinistra le foto degli accelerometri uniassiali installati sulla torre e a destra le loro posizioni in pianta ai vari livelli.

Fig. 22 Accelerometri uniassiali installati su vari livelli della torre per le prove di identificazione dinamica

Dalle registrazioni delle accelerazioni sono stati ricavati i segnali delle velocità e degli spostamenti e da essi sono stati individuati i picchi principali. Le frequenze di campionamento sono state calibrate per registrazioni di 30 minuti e da tutto ciò sono state valutate le forme principali di vibrazione dell’edificio e le corrispondenti frequenze di vibrazione.

Fig. 23 Risultati delle prove di identificazione dinamica

In alto a sinistra, della precedente figura, sono stati evidenziati i picchi di risonanza perché corrispondono alle frequenze principali di vibrazione. I primi due modi sono modi di vibrare in direzione X e Y e sono molto vicini perché la struttura è quasi simmetrica.

Il terzo e quarto modo sono sempre in X e in Y, mentre il quinto modo, che vediamo in figura, è il modo torsionale rotazionale. Il sesto e il settimo sono ancora in X e Y e, in questo caso, le frequenze di vibrazione sono più distanti tra loro rispetto a quelle iniziali.

E’ stato caratterizzato il sito in esame a Perugia, calcolando lo spettro di risposta dell’opera, in condizioni ultime e di servizio, una vita nominale di cinquant’anni per l’opera, una classe d’uso terza con un coefficiente d’uso di 1.5 e, quindi, un periodo di riferimento di 75 anni.

Fig. 24 Parametri di pericolosità sismica del sito per gli Stati Limite SLO – SLD – SLV – SLC

Sono state, poi, sviluppate delle analisi di vulnerabilità sismica mediante il software di calcolo strutturale 3Muri Project. Innanzitutto, si è studiato il modello di mensola incastrata alla base, come si è fatto anche nell’analisi semplificata, considerando soltanto la parte di torre svettante della chiesa e, dunque, i 23 m terminali con massa data dalle pareti.

Fig. 25 Risultati dell’analisi modale della torre in 3Muri Project

Si è caratterizzato il comportamento della muratura, in 3Muri Project, attraverso un livello di conoscenza limitato LC1 e si sono valutati i periodi di vibrazione. Si osserva che, anche in 3Muri, i periodi sono molto vicini nelle 2 direzioni e pari a 0,82 e 0,79. La massa partecipante è, sostanzialmente, analoga per i due modi di vibrazione, vista la quasi simmetria della struttura.

Sono stati confrontati i periodi relativi ai modi di vibrare ottenuti in 3Muri Project con i periodi ottenuti dalle formulazioni presenti in letteratura e i risultati sono riassunti nella figura seguente in un istogramma. Si evince che le formulazioni delle normative NTC2018 ed Eurocodice 8 rappresentano valori sicuramente affidabili e consentono di stimare bene i periodi di vibrazioni, ottenuti mediante 3Muri.

Fig. 26 Panoramica dei periodi propri T(s) della torre ricavati con le formulazioni presenti nei Codici e in letteratura

Tutte le formule empiriche, della bibliografia citata, prevedono una stima di periodo a vantaggio di sicurezza rispetto ai risultati numerici, però il migliore risultato è stato ottenuto sicuramente con la formulazione di Goel et al. che fornisce un periodo molto prossimo a quello ottenuto mediante 3Muri. Successivamente, è stata effettuata un’analisi parametrica, considerando modelli in cui la torre ha spessore pari a 120 cm, 180 cm e 210 cm costante per tutti i 23 m di altezza.

Sono stati analizzati tutti i modelli con il programma di analisi strutturale 3Muri, che ha restituito i rispettivi periodi di vibrazione nelle due direzioni. E’ stato effettuato, poi, nuovamente un confronto con le diverse formulazioni della letteratura.

Fig. 27 Confronto dei periodi propri T(s) calcolati per tre diverse torri aventi spessori diversi delle pareti | Si nota che l’Eurocodice 8 e la normativa italiana forniscono risultati vicini a quelli sperimentali a vantaggio di sicurezza fino a 180 cm ma ciò non avviene a 210 cm. |

Goel restituisce un buon risultato per tutti gli spessori ed è ritenuta sicuramente quella più affidabile per prevedere, in prima battuta, il primo periodo di vibrazione di torri in muratura.

In seguito, è stato considerato anche il confronto con la relazione del professore Belluzzi per la stima del periodo proprio T(s) di una torre isolata con spessore costante e un’altezza variabile fino a 27 m. I risultati di questa analisi parametrica, ottenuti dalla formula analitica e da 3Muri, sono stati diagrammati nello stesso grafico per avere un immediato confronto visivo.

| La formulazione del prof. Belluzzi sicuramente è a vantaggio di sicurezza perchè stima il periodo proprio di vibrazione fondamentale T(s) della struttura conoscendo semplicemente le caratteristiche geometriche dell’edificio. |

Infine, è stata eseguita un’analisi più approfondita della torre, considerandola in aggregato alla chiesa. In particolar modo, si è iniziato dal caso uno in cui la torre si presenta svettante 23 m dalla struttura della chiesa, come la configurazione attuale. Successivamente si sono considerati altri due casi di analisi in cui l’altezza della torre è considerata 19 m, più bassa rispetto a quella attuale, e il caso, invece, in cui è più alta e pari a 27 m.

L’effetto aggregato è stato valutato, quindi, parametricamente, considerando un’altezza variabile rispetto a quello attuale per osservare la variazione di comportamento.

Per stimare i periodi di vibrazione dell’edificio sono state valutate, quindi, le caratteristiche geometriche, l’inerzia, le caratteristiche di rigidezza nelle due direzioni di analisi e la massa per i 3 modelli.

Fig. 29 Analisi parametrica condotta in 3muri per valutare il periodo proprio di vibrazione T(s) di una torre di altezze differenti inserita in adiacenza ad un aggregato edilizio

Confrontando i diversi risultati ottenuti in funzione della variazione dell’altezza libera della torre rispetto a quella della chiesa, si nota ovviamente che per il caso centrale della torre con un’altezza di 23 m si ha un aumento del periodo di vibrazione e che, però, a tale aumento corrisponde una diminuzione della rigidezza della struttura, come era lecito attendersi.

Tab. 3 Periodi di vibrazioni T(s) in direzione X e Y ricavati in 3Muri per una torre di altezze differenti adiacente ad un aggregato edilizio

E’ interessante ricavare, a partire dal periodo proprio T(s) della struttura isolata, il periodo proprio T(s) della struttura in aggregato, attraverso una semplice relazione lineare, molto simile nelle due direzioni di analisi X e Y, così come si mostra nel diagramma della figura seguente.

Fig. 30 Diagrammi delle curve sperimentali in direzione X e Y dei periodi propri di vibrazione TAG(s) di una torre in aggregato ricavati in funzione del periodo proprio TIS(s) della torre isolata di pari altezza

Infine, sono stati confrontati i valori ottenuti tra il modello ai macroelementi del software 3Muri e quelli ottenuti attraverso le relazioni semplificate, sia per la configurazione isolata che per quella in aggregato.

Fig. 31 Periodi propri di vibrazione di una torre in aggregato TAG(s) confrontati con i periodi propri di vibrazione TIS(s) di una torre isolata. I valori tabellati sono ottenuti dalla formulazione teorica di riferimento edall’analisi numerica modale condotta in 3Muri | E’ stata confrontata la risposta della torre svettante 23 m, in posizione aggregata alla chiesa, con i due modelli di torre isolata alta 23 m e 42 m dal piano campagna.Sono stati valutati e confrontati i periodi di vibrazione, nelle due direzioni di analisi, ottenuti con la formulazione semplice del metodo semplificato dellaletteratura con l’analisi modaledel software 3Muri. |

Dal confronto è emerso che, il periodo proprio di vibrazione T(s) ottenuto dalla formula del moto armonico nel caso di torre isolata non è a vantaggio di sicurezza, mentre nel caso della torre in aggregato i valori teorici sono sicuramente conservativi e sono anche molto vicini a quelli

dell’analisi di 3Muri e, quindi, ci consente di applicare una relazione semplificata per prevedere il periodo di vibrazione dell’opera.

3.2 Chiesa della Natività di Maria Vergine a Stellana di Bondeno (FE)

L’opera presenta una navata principale, una cappellina più piccola adiacente e anche una torre campanaria. La chiesa si sviluppa su una superficie molto ampia con una configurazione molto più complessa, che vediamo bene attraverso il suo modello tridimensionale costruito in 3Muri, fig. 32. Sono state condotte delle operazioni di ricognizione per la valutazione dell’utilizzabilità dell’opera a seguito dei pregressi eventi sismici.

Fig. 31 Indagine visiva – Foto delle lesioni presenti sul prospetto frontale e laterale della chiesa

Individuato il quadro fessurativo, sono state svolte, in 3Muri Project, delle analisi parametriche per studiare i meccanismi locali in diversi modelli della chiesa.

La struttura è fatta con una muratura in blocchi di mattoni pieni e, per il calcolo dei coefficienti di sicurezza sismica nelle due direzioni di analisi, con riferimento agli Stati Limite di Servizio e Ultimo, si considera che l’opera è posizionata a Stellata di Bondeno.

Fig. 32 Modello dello stato di fatto della chiesa realizzato in 3Muri con diversi materiali

Sono state considerate le seguenti tipologie di murature: una muratura in blocchi di tufo, una muratura disordinata, una muratura in blocchi di buona tessitura e una muratura con blocchi squadrati.Successivamente, è stata eseguita un’analisi parametrica molto estesa considerando, per la stessa tipologia di muratura, la variazione del sito di interesse dell’opera e sono state prese in esame le seguenti località, scenario di terremoti passati, come Conca della Campania, San Giuliano di Puglia, L’Aquila e Accumuli.Sono stati, quindi, valutati i coefficienti di sicurezza α per ciascuna tipologia di muratura nelle due diverse direzioni di analisi e in condizioni di maggiore vulnerabilità sismica sul territorio italiano.Notiamo che il coefficiente più basso allo Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita per il sito di Ferrara è 𝑎𝑺𝑳𝑽,𝒀 = 0,49.

Tab. 4 Tabella dei materiali usati per l’analisi globale ditipo parametrico del modello dello stato di fatto

Questo indice di sicurezza sismica, 0.49, consente di valutare l’indice di vulnerabilità γ in 3Muri pari a 0.51, come complemento a 1. Questo coefficiente α può essere messo in relazione con l’indice di danno id, che si ottiene compilando, a seguito del terremoto, le schede di rilievo della Protezione Civile, vedi fig. 33.

Fig.33 Scheda di rilievo post-sisma della Protezione Civile dei livelli di danno attribuiti ai meccanismi di collasso attivati | In questa scheda di rilievo, l’indice di danno id viene valutato come rapporto tra d e 5n, dove d che è la somma dei danni causati dai diversi meccanismi di collasso all’interno dell’edificio e n è il numero deimeccanismi attivabili nell’edificio. |

Id è un valore di danno che si ottiene sommando i danni per differenti meccanismi di collasso, anche se solo alcuni si verificano e altri non si verificano.

In questa tabellina, redatta per la chiesa in questione, i livelli di danno vengono contrassegnati da un punteggio che varia da 1 a 5, dove 1 è il caso di danno leggero, 2 moderato, 3 grave, 4 molto grave, 5 collasso.

Si sommano, quindi, questi punteggi relativamente a tutti i danni verificati (attivati) e si divide per il numero di meccanismi potenziali (non attivati) moltiplicato per 5, e in questo caso per questa chiesa si è ottenuto un valore pari a 0,33.

Confrontando l’indice di danno id = 0.33 con l’indice di vulnerabilità γ = 0.51, ottenuto attraverso una valutazione dettagliata del comportamento dell’edificio, si nota che questo indice id sicuramente non è a vantaggio di sicurezza e, quindi, nelle analisi si è proposto un nuovo indice di danno i’d che si ottiene con una formula differente.

Si calcola l’indice di danno come la somma d’ dei soli danni causati dai meccanismi più gravi attivati, 2-3-4, diviso per 4n’ , dove n’ è il numero dei meccanismi realmente attivati nell’edificio. Tale formulazione non considera tutti gli n meccanismi potenzialmente attivabili, esclude dal calcolo di d’ il danno causato dal meccanismo più grave 5 perché in tal caso si ha il collasso della struttura e l’indice di vulnerabilità in tale situazione, secondo il prof. Formisano, deve essere considerato massimo ossia unitario. Inoltre, in d’ si esclude il danno causato dal meccanismo 1 più lieve.

Con questa nuova stima dell’indice di danno, si ottiene un valore di 0,50 che è molto vicino, quasi lo stesso, rispetto a quello ottenuto mediante il programma 3Muri.

Ciò conferma la validità di un approccio semplificato per valutare un possibile indice di vulnerabilità della struttura della chiesa, anche se con riferimento ad un singolo caso studio. Successivamente, col programma 3Muri, sono stati valutati anche tutti i possibili meccanismi di collasso locale che si potevano attivare e sono stati riportati tutti nella tabella seguente.

Tab. 5 Coefficienti dei meccanismi di danno ricavati dalle analisi locali e proposta di una nuova formulazione per il calcolo dell’indice di danno δ per i meccanismi fuori piano

E’ stata valutata l’accelerazione di collasso di capacità, con riferimento all’attivazione di un meccanismo con cerniera al piano campagna (check 1) o posta ad una certa quota z rispetto al piano campagna (check 2).

E’ stata valutata l’accelerazione di collasso di domanda, e poi è stato fatto il loro rapporto.

Le verifiche eseguite rispetto a questi due scenari di meccanismo attivato mostrano che solo in parte sono soddisfatte.

Ovviamente, tutte le analisi di meccanismo locale sono state svolte in 3Muri per i modelli di edificio associati alle murature ipotizzate e nei diversi scenari di terremoto elencati.

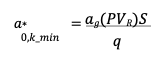

E’ stato proposto, inoltre, un nuovo indice di danno per i meccanismi fuori dal piano indicato con la lettera greca δ. Esso è funzione del rapporto tra la capacità 𝒂𝟎,𝒌_𝒎𝒊𝒏 e la domanda 𝒂∗ , cioè è il rapporto tra l’accelerazione che consente l’attivazione di quel determinato meccanismo che porta al collasso dell’edificio e l’accelerazione di domanda, funzione del sito dove si trova l’opera, tramite i parametri 𝑎𝑔, 𝑆, 𝑞 come si vede nella formula seguente:

Questo coefficiente δ viene valutato per tutti i possibili cinematismi K della struttura e tiene in conto sia il numero di verifiche che non risultano soddisfatte, tramite il coefficiente m della formula, sia del numero totale di verifiche eseguite, tramite il coefficiente n.

Dopo aver valutato questo coefficiente δ per tutti i possibili meccanismi attivati ed attivabili dell’edificio, si prende il valore minimo, che nel caso in questione è 0.38, e lo si confronta sia con l’indice di danno id = 0.33, ricavato dalla scheda della Protezione Civile, sia col nuovo indice di danno i’d = 0,50.Dal confronto, considerando l’indice di danno id proposto dalla Protezione Civile, in effetti si nota che l’indice di danneggiamento δ per il meccanismo fuori piano consente una stima abbastanza vicina a id, ma sicuramente non è a vantaggio di sicurezza; mentre, invece, è a vantaggio di sicurezza l’indice di danno i’d perché fornisce un valore 0.50, che è maggiore rispetto allo 0,38. Attraverso una semplice valutazione visiva del comportamento della chiesa e dei danni presenti è possibile stimare in maniera più semplice l’effettivo livello di vulnerabilità sismica dell’edificio.

3.3 Set di chiese in muratura a Teramo

Infine, brevemente, si mostrano i risultati di una campagna di investigazione sostanzialmente teorica svolta usando i fogli di calcolo del programma 3Muri per la valutazione dei meccanismi locali di un set di chiese in muratura a Teramo, come si mostra nella seguente immagine.

Fig. 34 Formulazioni analitiche delle accelerazioni spettrali di attivazione dei meccanismi di ribaltamento di una facciata in muratura

Fig. 35 Formulazioni analitiche delle accelerazioni spettrali di attivazione dei meccanismi di flessione verticale di una facciata in muratura

Tali studi sono stati eseguiti per valutare l’agibilità delle chiese a seguito dall’ultimo evento sismico del 2016.

Sono stati considerati i differenti meccanismi di ribaltamento e, per ciascuno di essi, è stato valutato il valore dell’accelerazione spettrale che attiva quel meccanismo.

Il valore dell’accelerazione spettrale tiene conto del parametro α, che rappresenta il moltiplicatore dei carichi che consentono l’attivazione di quel meccanismo, ed è funzione di tutti i carichi verticali e orizzontali che vengono applicati sull’edificio, nonché della massa partecipante dell’edificio e del fattore di confidenza. La stima di questo valore consente di effettuare la verifica, secondo la normativa attuale NTC2018, in quanto l’accelerazione ottenuta viene confrontata con l’accelerazione di domanda, che è quella relativa alle condizioni geologiche del sito, del parametro S e del fattore di comportamento.

Lo stesso tipo di verifica, ovviamente può essere applicata nel caso in cui il meccanismo non si manifesta con la formazione della cerniera plastica al suolo ma si manifesta con la formazione di una cerniera ad una certa altezza z e, quindi, la formula si modifica come nella figura precedente.

Il coefficiente α viene valutato, attraverso l’applicazione del principio dei lavori virtuali nell’analisi cinematica lineare, per diversi tipi di meccanismi.

Nel nostro caso è stato utilizzato per valutare il meccanismo di ribaltamento globale della facciata, per il ribaltamento parziale, per il meccanismo di flessione verticale a differenti livelli dell’edificio, nonché per il ribaltamento del cantonale e per il ribaltamento del timpano, con le formule indicate nella immagine seguente.

Fig. 36 Formulazioni analitiche delle accelerazioni spettrali di attivazione dei meccanismi di ribaltamento cantonale e del timpano di una facciata in muratura

Successivamente, queste formulazioni di carattere teorico, sono state applicate a 12 chiese di Teramo per verificare la loro agibilità post-sisma.

Attraverso un’investigazione sul posto, sono state restituite le caratteristiche geometriche principali, ossia: lo spessore delle murature alla base e l’altezza totale dell’edificio. Sono stati calcolati il valore di altezza media e di spessore medio delle chiese esaminate.

Fig. 37 Foto delle facciate del set di chiese di Teramo analizzate e tabella degli spessori e delle altezze delle pareti analizzate

L’altezza media è di 6,70 m e lo spessore medio è di 70 cm. Si è proceduto ad effettuare l’analisi parametrica, con questi valori, per i due modelli definiti di tipo A e di tipo B. Per il tipo A, l’altezza media di 6,7 m è il parametro costante mentre lo spessore è stato considerato come parametro variabile. Nel tipo B, viceversa, lo spessore medio di 70 cm è stato considerato costante e l’altezza della facciata della chiesa è considerata variabile. È stato valutato il coefficiente di attivazione del meccanismo α per le seguenti diverse tipologie di coperture: a capriate, coperture con timpani, coperture con volte a crociera oppure a botte. È stato diagrammato l’andamento del coefficiente α al variare dello spessore e dell’altezza dell’edificio.

Fig. 38 Diagrammi delle curve dei coefficienti di attivazione del meccanismo di ribaltamento semplice in funzione dell’altezza o dello spessore della muratura

Nel primo caso si vede che i coefficienti più alti sono relativi a coperture più leggere, come le capriate, mentre all’aumentare del peso della copertura il coefficiente perde incremento.

Stesso andamento, ma con una funzione decrescente e, sostanzialmente, non lineare, si verifica nel caso in cui lo spessore è costante e varia l’altezza.

In questo caso i migliori valori del coefficiente α, ossia quelli più alti, sono riferiti a coperture più leggere, mentre, invece il valore tende ad abbassarsi progressivamente all’aumentare del peso della copertura stessa.

Fig. 39 Diagrammi delle curve dei coefficienti di attivazione del meccanismo di flessione verticale infunzione dell’altezza o dello spessore della muratura | Successivamente, è stata anche effettuata la valutazione del coefficiente α nel caso di meccanismo di flessione verticale per le 2 tipologie di analisi A e B considerando le seguenti tipologie di coperture: una copertura in legno, una copertura in muratura realizzata da una volta a crociera o da una volta a botte. Sono stati valutati, quindi, i coefficienti α all’aumentare dello spessore e si nota che, in effetti, le coperture più pesanti in questo caso, grazie alla stabilizzazione del carico verticale agente sulla struttura, presentano dei coefficienti α più grandi, mentre, invece, i coefficienti α più piccoli sono relativi alla copertura più leggera. Questo risultato si verifica analogamente al variare dell’altezza e, fissato lo spessore dell’edificio, con un andamento non lineare molto più accentuato rispetto, invece, al caso precedente. |

Fig. Diagrammi delle curve dei coefficienti di attivazione del meccanismo di ribaltamento del cantonale infunzione dell’altezza o dello spessore della muratura | La stessa analisi è stata fatta anche nel caso di meccanismo di ribaltamento del cantonale, per la tipologia A e B, variando lo spessore o l’altezza.In questo caso si considerano due tipologie di coperture spingenti: la copertura a padiglione, in blu in figura, e una copertura con volta a crociera in rosso. Si nota che, in effetti, i risultati sono abbastanza vicini sia nel caso della variazione dello spessore sia in quello della variazione dell’altezza.Si nota un andamento di crescita lineare di α al variare dello spessore e, invece, un andamento di α non lineare decrescente con l’altezza. |

Fig. 39 Diagrammi delle curve dei coefficienti di attivazione del meccanismo di ribaltamento del timpano in funzione dell’altezza o dello spessore della muratura | Infine, considerando un’altezza della chiesa costante e pari a 7.8 m, che è il parametro riscontrato più frequentemente nel set di chiese analizzato, è stato valutato il meccanismo di ribaltamento del timpano. In questo caso è stato stimato un coefficiente α all’aumentare dello spessore della struttura. I risultati delle analisi di questi diversi meccanismi sono stati poi sintetizzati nella seguente tabella, in cui, per ciascun meccanismo di collasso analizzato, è stato valutato il valore dello spessore minimo (t) e dell’altezza minima (h) della facciata della chiesa, che consentono il soddisfacimento delle verifiche normative. | |

| Nel caso di ribaltamento della facciata le verifiche sono soddisfatte con uno spessore minimo di 1.40 m e un’altezza minima di 7 m.Per i meccanismi di flessione verticale lo spessore minimo è di 0.5 m e l’altezza massima è 9 m.Nel ribaltamento del cantonale lo spessoreminimo è 0.6 m e l’altezza massima è 8 m. | ||

Infine, per il ribaltamento del timpano, lo spessore minimo è 0.3 m e l’altezza massima è 1,1 m. Ovviamente, questi valori di spessore minimo e di altezza massima, che consentono di soddisfare le verifiche, sono state ricavati per il sito di Teramo ma variando il sito varia anche la domanda e, quindi, anche i valori di spessori e di altezze determinati in tabella.

Successivamente, sono state poi ricavate delle semplici espressioni che consentono di valutare in maniera molto semplice il coefficiente α in funzione delle caratteristiche principali delle facciate, ossia spessore e altezza della parete.

Fig. 40 Formulazioni dei coefficienti di attivazione dei meccanismi di collasso locali ottenute dagli studi descritti | Le relazioni ottenute sono lineari, così come si vede in figura, e sono state differenziate per i seguenti meccanismi di ribaltamento:ribaltamento semplice;flessione verticale;ribaltamento del timpano. |

In alcuni casi, come nel caso della flessione verticale, le formulazioni sono state specificate in funzione del tipo di copertura e, ad esempio, vediamo 3 relazioni diverse in riferimento al caso di capriate, di volte a crociera e di volte a botte.

Per maggiori informazioni il nostro Team è sempre a vostra disposizione al n. verde 800 236 245 oppure all’indirizzo comm@stadata.com.

3Muri Project X4 è il software di calcolo strutturale nato dal team di sviluppo di STA DATA, appositamente pensato come soluzione integrata e modulare per l’analisi delle strutture in murature e miste, sia dal punto di vista globale che locale.

Accanto al modulo principale, dedicato alla verifica globale della struttura, sono disponibili i seguenti moduli opzionali che completano il programma:

- modulo Meccanismi locali consente questa verifica a partire dal modello utilizzato per la verifica globale realizzata con il modulo principale, qualora il comportamento scatolare non sia garantito per mancanza dei collegamenti tra solai e pareti;

- modulo Analisi di sensibilità. Il calcolo delle strutture esistenti in muratura è particolarmente complesso a causa delle incertezze delle entità in gioco, come le rigidezze degli elementi, le resistenze, le geometrie. L’analisi di sensibilità ha come obiettivo una migliore conoscenza del comportamento strutturale attraverso l’individuazione dei parametri che maggiormente incidono nel calcolo, permettendo di focalizzare l’attenzione su questi dati;

- modulo Fondazioni che permette, a completamento delle verifiche delle strutture in elevazione, la verifica delle strutture di fondazione esaminando la distribuzione delle tensioni sul terreno. Il modulo Fondazioni, inoltre, permette l’esame della capacità portante e i cedimenti di fondazioni continue, il progetto di plinti di fondazione in c.a.

- modulo Multithreading e solutore a matrici sparse che permette di utilizzare due differenti impostazioni di calcolo in merito al processore: la selezione del metodo di calcolo a matrici dense o matrici sparse e il multiprocessore. Il modulo multithreading permette di indirizzare ogni analisi su un differente processore del pc, con un notevole risparmio in termini di tempo.

- modulo IFC che permette l’importazione ed esportazione in formato IFC, per consentire l’interoperabilità tra progettisti differenti.

- modulo SismoTest dedicato alla Classificazione sismica degli edifici, secondo il D.M. n. 65 del 7/3/2017.